Alcuni titoli dai media di novembre 2014:

♦ Priorità alla crescita inclusiva

♦ UE, istituiti nuovi fondi per la crescita inclusiva

♦ G20: creare posti di lavoro di qualità e una crescita inclusiva

♦ Innovazione e sperimentazione al servizio della crescita inclusiva

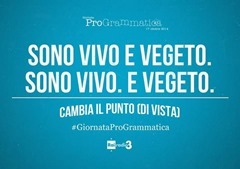

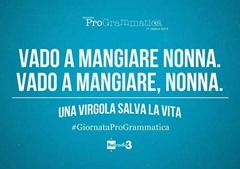

Crescita inclusiva è un’espressione ricorrente ma raramente spiegata nelle cronache politiche ed economiche (al momento, più di 17000 risultati in Google). Mi pare che il contesto renda trasparente il significato economico di crescita, ma mi chiedo se in questa collocazione sia altrettanto riconoscibile anche il significato di inclusivo.